Les eaux de boissons

1. Les eaux de boissons

1.1

Activité

Lire le doc1 p 100 et répondre aux questions

Question 1:

La composition d'une eau "minérale" en minéraux et oligo-éléments est constante. Celle

d'une eau de source ne l'est pas.

Question 2:

Une eau de source est naturellement saine ; elle n'a pas besoin d'être

traitée avant consommation.

Question 3:

l'eau de Contrexéville ou l'eau d'Hépar

1.2

Les différentes eaux de boisson

On distingue 3 catégories

d’eaux :

* Eau

du robinet : elle provient des eaux de surfaces

ou des

eaux souterraines. Elle

subit des traitements

chimiques

avant d’être consommée.

* Eau

de source : elle provient des eaux souterraines.

Elle est

embouteillée sur le lieu de captage.

Elle ne subit pas

de traitements

chimiques.

* Eau

minérale : elle provient également des eaux souterraines

sans traitement préalable. Sa composition en minéraux est

constante

Seules l’eau du robinet et les eaux

de source sont tenues de respecter les critères de potabilité

définis

par les pouvoirs publics.

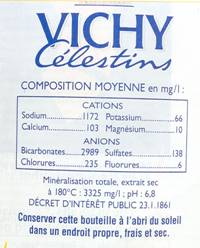

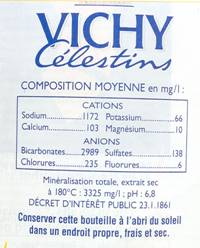

2. Analyse des eaux

Quelles sont les indications portées sur une

étiquette d’eau minérale ?

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm

2.1

Le pH

C’est un nombre qui renseigne sur l'acidité de

l’eau.

Le pH se mesure avec un pHmètre.

L’eau est :

| Acide |

pH < 7 |

| Basique |

pH >7 |

| Neutre |

pH = 7 |

Dans l’eau de Vichy Célestins, pH= 6,8. Cette eau

est légèrement acide.

2.2

Le résidu sec

Dans l’eau de Vichy Célestins, l’extrait

sec : 3325

mg/L

Le résidu sec est la masse

de substances solides

contenues dans un litre d’eau après chauffage à 180 °C et évaporation.

Plus la masse de ce résidu est importante et

plus l’eau

est minéralisée.

2.3 Les sels minéraux

On les trouve sous la forme d’ions

dans l’eau.

1) Activités

Compléter le tableau en vous

aidant de l’étiquette

de l’eau de Courmayeur p 108

| ion |

formule |

ion |

formule |

| calcium |

Ca2+ |

chlorure |

Cl- |

| sodium |

Na+ |

fluorure |

F- |

| magnésium |

Mg2+ |

bicarbonate |

HCO3- |

| potassium |

K+ |

|

|

Lire

le document p111, puis comparer les apports

journalier recommandés pour le fer, le zinc…avec les quantités de

sodium, calcium….présents dans l’eau de Vichy Célestins ou

l'eau de Courmayeur

Les apports

journalier recommandés pour le fer, le zinc sont très faibles

(de l'ordre du mg/ jour).

Les quantités d'ions calcium, magnésium (présents dans 1 L d'eau) sont

beaucoup plus importantes!!

2) Conclusion

Parmi

les sels minéraux, on distingue les macroéléments

et les oligo-éléments:

* Macroélément :

les éléments qui sont apportés dans des proportions appréciables

(relativement importantes)

* Oligoélément :

les éléments qui sont apportés dans de faibles proportions.

La quantité d’ions présents dans une eau est

déterminée par dosage.

Chaque eau a une composition en sels minéraux

différentes soit une minéralisation différente.

Remarque :

lorsque la quantité d’un oligoélément

est insuffisante, il y a carence.

Ce manque peut provoquer des maladies + ou –

graves .

-

carence

en fer : anémie

- carence

en zinc : retard de croissance

2.4 La dureté

La dureté correspond

à la quantité d’ions

calcium Ca2+ et

magnésium Mg2+ dissous dans l’eau

La dureté d’une eau ou titre

hydrométrique TH s’exprime en degré français (°F) .

Une eau de consommation courante a

une dureté de 15°F .

Conséquence d’une eau trop

dure :

- savon ne mousse

pas : lavage moins

efficace

donc utilisation de plus de lessive .

- formation de tartre:

augmentation de l’entartrage

des cafetières ( dépôt blanc sur la vaisselle)

3. Normes de potabilité

L’eau est un aliment très surveillé

qui fait l’objet de fréquentes

analyses.

Actuellement, en France, 56

critères définissent les normes de potabilité de l’eau.

Celle-ci doit

être limpide, sans odeur ou goût désagréable. Elle ne doit pas contenir

d’organismes pathogènes ( microbes), ni de substances toxiques comme le

plomb, le mercure , des pesticides.

L’eau doit être en

conformité avec les paramètres physico-chimiques et respecter les

concentrations maximales de substances, dont la présence est tolérée à

faible dose, mais qui peuvent s’avérer dangereuses au delà d’un certain

seuil, telle les fluorures, les nitrates….

(Exemples de

maladies crées par la présence de certains éléments : le

plomb : saturnisme )

ex 2 + 3 p 107 ( voir tableau des normes de potabilité p 105)

Remarque : une eau

minérale ne satisfait pas forcément aux critères de potabilité…Une eau

de robinet

et une eau de source doivent obligatoirement y satisfaire…

document : 3

eaux minérales d'Ardèche

4. Les traitements de l’eau

4.1

Le cycle naturel de l'eau

voir animation

(un peu lente, mais très bien faite!)

(d'après cnrs)

(d'après cnrs)

Sous l'action du soleil, l’eau s'évapore :

passage du liquide au gaz ( = vapeur d'eau)

Cette vapeur s’élève, se refroidit. La vapeur d'eau se condense.

De minuscules petites gouttes d’eau se regroupent : formation

des nuages …

Le vent pousse les nuages au–dessus des terres, où la température se

refroidit…

L’eau des nuages retombe alors (précipitations)

sous forme liquide (pluie) ou solide (neige).

L’eau s'écoule

à la surface de la terre (ruissellement) et forme les

rivières....ou s’infiltre

sous la terre et forme des réserves d’eau souterraines (nappes

phréatiques).

L'eau retourne ensuite à la mer.....Et le cycle recommence !

4.2 Eau douce

Réserves d’eau douce sur la terre ( elles sont très limitées

)

2,5% contre 97,5% pour l’eau salée. (illustration)

Seule une partie des réserves d’eau douces est facilement disponible

pour assurer notre alimentation. (illustration)

Près

de la moitié de la population mondiale souffre de pénurie

d’eau.

4.3 Pour obtenir de l'eau potable...

voir animation

(un peu lente, mais très bien faite!)

(d'après: eau de france)

(d'après: eau de france)

L'eau prélevée dans une rivière est d'abord débarrassée des grosses

particules en passant sur une grille

puis elle passe ensuite dans des tamis à mailles fines retenant les

déchets les plus petits.

On ajoute un coagulant pour rassembler en flocons les déchets

encore présents dans l'eau. Ces flocons, plus lourds que l'eau, se

déposent au fond du bassin de décantation

et 90 % des matières en suspension sont ainsi éliminées.

L'eau traverse un filtre,

lit de sable fin et/ou un filtre à charbon actif.

L'eau est désinfectée

grâce à l'ozone

qui a une action bactéricide et antivirus.

On ajoute du chlore

à la sortie de l'usine de production et sur différents points du réseau

de distribution afin d'éviter le développement de bactéries et

maintenir la qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les

canalisations.

4.4 Traitement des eaux usées

voir animation

(un peu lente, mais très bien faite!)

d'après Ademe

d'après Ademe

Ce traitement s'effectue dans une station

d'épuration.

Tout d'abord, on enlève les éléments les plus grossiers : le dégrillage consiste

à faire passer les eaux usées au travers d’une

grille . Après nettoyage des grilles par des moyens

mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les

ordures ménagères. Le tamisage,

qui utilise des grilles de plus faible

espacement, peut parfois compléter cette phase du prétraitement.

Le dessablage

et le déshuilage-dégraissage

consistent ensuite à faire passer l’eau dans des bassins :

les sables se dépposent et les graisses flottent. Les sables sont

récupérés par pompage alors que les graisses sont raclées en

surface.

On ajoute ensuite des agents coagulants

et floculants .

Les amas de particules ainsi formés, ou “flocs”, peuvent être séparés

de l’eau par décantation

ou par flottation).

Ces traitements permettent d’enlever jusqu’à 90 % des

matières en suspension. La pollution dissoute n’est que très

partiellement traitée.

Les traitements biologiques,

sont indispensables pour extraire des eaux usées les polluants dissous,

essentiellement les matières organiques.

Ils utilisent l’action de micro-organismes capables d’absorber ces

matières.

Remarque : de plus en

plus, on utilise des stations d'épuration "naturelles" à roseaux...( par exemple, en

Ardèche: à Montpezat sous Bozon ou à Saint Thomé...)

4.5 Autres traitements

a) La distillation

On porte à ébullition l’eau, la

vapeur qui se dégage contient uniquement de l’eau pure. Il suffit de

condenser cette eau.

Remarque :

cette eau,

chimiquement pure, n’est pas pour autant potable, car elle est

dépourvue

de minéraux indispensables.

b) Rendre une eau moins dure

On utilise une résine

échangeuse

d’ions. Les ions calcium et magnésium (responsables de la dureté de

l’eau ) sont échangés par d’autres ions ( ions sodium ) contenus dans

la résine.

( c'est pour cela que

l'on met du sel dans un lave-vaiselle!)

c ) Dessalement de l’eau de

mer

Les réserves

en eau douce de la planète étant limitées, le dessalement de l’eau de

mer est sans doute une réponse pour le futur.

Vidéo sur le dessalement de l'eau de mer

Inconvénient : procédés coûteux seulement à la portée de pays

riches.

pour plus d'infos....

http://www.eaumineralenaturelle.fr/#

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/sourceMin.html

http://www.cieau.com/accueil.htm

http://sciencesphysbayen.wifeo.com/chimie-premire-l.php

Compléments

: L'Ardèche est le pays de l'eau....

Composition de l'eau

minérale de Vals :

|

Composition en mg/l

|

|

calcium = 45,2

|

magnésium = 21,2

|

sodium = 453

|

|

sulfate = 38,9

|

chlorure = 27,2

|

potassium = 32,8

|

|

nitrate = < 1

|

bicarbonate = 1403

|

ph = 6,2

|

Composition de l'eau minérale du Vernet

( captée à Prades)

|

Composition en mg/l

|

|

calcium = 33,5

|

magnésium = 17,6

|

sodium = 192

|

potassium = 28,7

|

|

fluor = 1,3

|

bicarbonate = 734

|

sulfate = 14

|

chlorure = 6,4

|

|

nitrate = < 1

|

nitrite = < 0,01

|

phosphate = < 0,05

|

résidu sec = 675

|

Composition de l'eau minérale de Ventadour

( captée à Meyras)

Eau décantée , filtrée et renforcée au gaz de la

Source " Source du Pestrin "

|

Composition en mg/l

|

|

calcium = 43,5

|

magnésium = 11,5

|

sodium = 15,5

|

|

sulfate = 4,8

|

chlorure = 3

|

potassium = 1,8

|

|

bicarbonate = 244

|

nitrate = 0,05

|

silice = 45,7

|

(d'après cnrs)

(d'après cnrs) (d'après: eau de france)

(d'après: eau de france) d'après Ademe

d'après Ademe